„Friedensschauplätze – Theater of Peace: Frieden und Sichtbarkeit in der asymmetrischen Welt“ war ein Ausstellungsprojekt von bankleer (Karin Kasböck und Christoph Leitner), Anke Hagemann, Dietrich Heißenbüttel und Gunda Isik in der Neuen Gesellschaft für bildende Kunst (NGBK) in Berlin vom 1. Mai bis 13. Juni 2010, mit einem begleitenden Film- und Diskussionsprogramm kuratiert von Tobias Hering.

„Kriegsschauplätze in aller Welt stehen täglich im Mittelpunkt der

medialen Aufmerksamkeit. Friedensarbeit hingegen ist unspektakulär, langwierig und wenig attraktiv. Was aber macht einen Ort, eine Initiative, eine künstlerische Arbeit zu einem Schauplatz des Friedens? Die Ausstellung versammelt künstlerische und aktivistische Strategien, die verdeckte Hintergründe an verschiedenen Krisenschauplätzen der Welt sichtbar machen, in öffentliche Diskurse intervenieren und sich der Kriegslogik widersetzen.“ (aus dem Programmtext)

Filmprogramm:

Was bleibt (Šta ostaje | What remains)

Clarissa Thieme, Deutschland 2009, 30 Min

Was bleibt besteht aus statischen Totalen von Plätzen und Landschaften im heutigen Bosnien-Herzegowina. Alltäglichkeit, Banalität oder Schönheit der gezeigten Orte stehen in Kontrast zu der Tatsache, dass sie alle während des Bosnienkrieges von 1992 bis 1995 Schauplätze von Kriegsverbrechen waren. Indem die Kamera ruht und die Bilder sich ausstrecken, gerät der Blick in Bewegung. Die Bilder sind voll mit Informationen, jedoch ohne eine Anrede. Man betrachtet sie unberufen. Die Orte stehen für sich, sie erklären sich nicht, sondern werfen die an sie gestellten Fragen zurück, grundsätzliche Fragen wie die, was man sieht, wo man hinsieht, welchen Reim man sich auf die Elemente eines Bildes macht und auf die Geräusche, die man dabei hört.

Clarissa Thieme hat Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim studiert, anschließend Kunst und Medien an der Universität der Künste Berlin. Sie ist Teil des Künstler_innenkollektivs WERKSTATT in Berlin und seit 2008 Stipendiatin für Medienkunst der Heinrich-Böll-Stiftung. Was bleibt entstand als Koproduktion von gegenfilm (Wien) und deblokada (Sarajevo).

Videokartografien: Aida, Palästina (Videomappings: Aida, Palestine)

Till Roeskens, Frankreich / Palästina 2009, 46 Min

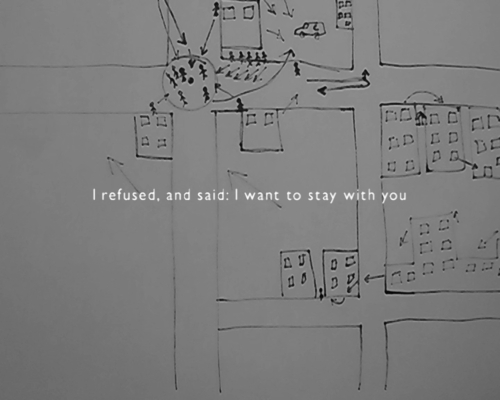

Jede der sechs Geschichten in Videokartografien: Aida, Palästina beginnt aus dem Nichts, mit einer Stimme und einer weißen Leinwand, die den Sprechenden unserem Blick verbirgt. Während wir der Geschichte zuhören, entsteht von unsichtbarer Hand auf der weißen Fläche eine Filzstiftzeichnung. Sie unterstützt die Stimme und hat am Ende die Form einer Karte angenommen. Worte und Zeichnungen verbinden sich zu Zeugnissen von Vertreibung und Landraub und vom täglichen Überleben im Flüchtlingslager Aida bei Bethlehem. Durch den vollständigen Verzicht auf ein dokumentarisches Bild dringen diese Zeugnisse ein in die Lücke zwischen unserem Wunsch, etwas zu sehen, und dem Verschwinden, das sich nicht zeigen lässt.

Till Roeskens ist in Freiburg geboren und lebt in Marseille. Er beschäftigt sich mit Orten und Territorien, mit den Geschichten und Umgangsformen derjenigen, die dort leben oder sich aufhalten, und beschreibt seine künstlerische Arbeit als „angewandte Geografie eines Laien“. Die Ergebnisse haben verschiedene Formate: Publikationen, Videos, Dia-Vorträge, Fotografien und, damit verbunden, Geschichtenerzählen. Videokartografien: Aida, Palästina wurde auf dem Festival International du Documentaire in Marseille 2009 mit dem Grand Prix des französischen Wettbewerbs ausgezeichnet.

Hier gibt es einen längeren Text über den Film.

D’Arusha à Arusha (From Arusha to Arusha)

Christophe Gargot, Frankreich / Kanada / Ruanda 2008, 114 Min

D’Arusha à Arusha handelt von Ruanda, knapp 15 Jahre nach der Gewalteskalation, bei der innerhalb weniger Wochen fast eine Million Menschen, in der Mehrzahl Tutsis, ermordet wurden. Gargot montiert mehrere Bildebenen und Schauplätze, die für den Umgang mit den Ereignissen im April 1994 stehen. Er vermisst das post-traumatische Gelände mit Vorsicht vor den einschlägigen Antworten, die sich dort mittlerweile manifestiert haben. Teil dieses Bildmaterials sind Videoaufnahmen vom Internationalen Gerichtshof für Ruanda (ICTR) in Arusha, Tansania. Den Gesprächspartnern in Ruanda, die er zu ihren persönlichen Erinnerungen und Aufarbeitungsprozessen befragt, zeigt Gargot dieses Material, das sie dabei zum ersten Mal zu Gesicht bekommen. Durch diese exemplarische Konfrontation dekonstruiert der Film die hermetische Situation des „im Namen der Menschheit“ geführten Tribunals.

Christophe Gargot ist 1968 in Poitiers geboren und lebt in Marseille. Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitet er als Berater bei internationalen Projekten im Bereich Menschenrechte und New Governance. Seinen ersten Dokumentarfilm Hé M’Sieur realisierte Gargot 2003. D’Arusha à Arusha war sein zweiter Film, derzeit arbeitet er an dem Folgeprojekt Le crime du caporal Lortie.

Der Tag des Spatzen (Day of the Sparrow)

Philip Scheffner, Deutschland 2010, 100 Min

Der Tag des Spatzen bringt ornithologische Betrachtungen, Filmemachen und das Nachdenken über moderne Formen des Krieges in einen ebenso verblüffenden, wie erhellenden Zusammenhang. Wie schon in seinem letzten Film The Halfmoon Files wendet Philip Scheffner dabei das Scheitern des Dokumentaristen an einer Institution – in diesem Fall der Bundeswehr – in ein ganz und gar außergewöhnliches Gelingen. „Die besondere Art und Weise, in der in diesem Film Persönliches nicht als Einstieg, Legitimation oder Identifikationsort genutzt wird, aber dennoch durch Fragestellungen, politische Strategien und konkret erfahrbare Positionierung der Bild- und Tonaufnahme in das von Merle Kröger und Philip Scheffner sorgfältig arrangierte Drehbuch einfließt, ermöglicht auch der Zuschauerin einen Perspektivenwechsel, im und durch den Film. […] Am Ende sind wir konfrontiert mit aktuellen Fragen des Handelns, mit der Frage, wie das Handeln mit dem Sehen verknüpft ist oder das Sehen mit dem Erkennen oder Erkennen mit Nähe oder Nähe mit Beteiligtsein – oder wie wir uns ins Verhältnis zu dem setzen, was vermeintlich nur von fern unseren Frieden stört.“ (Nicole Wolf, Katalog des Forums der Berlinale 2010)

Philip Scheffner wurde am 28. Mai 1966 in Homburg an der Saar geboren. Er lebt und arbeitet als Dokumentarfilmer, Video- und Soundkünstler seit 1986 in Berlin. Gemeinsam mit Merle Kröger hat er die Produktionsfirma pong gegründet, „eine Plattform für Film, Text, Klang und all die Dinge dazwischen.“

Silent Elections

Sarah Vanagt, Belgien 2009, 40 Min

Im Jahr 2005, nach dem Ende des Bürgerkriegs im Kongo und zur Zeit der ersten freien Wahlen seit der Unabhängigkeit des Landes, verbrachte Sarah Vanagt längere Zeit in Goma. Die Stadt liegt im Grenzgebiet zu Ruanda, das zum Sammelbecken von Flüchtlingsströmen aus beiden Staaten geworden ist. Der erste Teil des Videos besteht aus stummen Aufnahmen, die drei Jugendliche mit von der Filmemacherin zur Verfügung gestellten Kameras am Vorabend der Wahl und am Wahltag gemacht haben. Im zweiten Teil hören wir Gespräche, die Sarah Vanagt mit zwei Männern geführt hat, die als Kindersoldaten für die Tutsirebellen in Ruanda kämpften und später im Hin und Her wechselnder Frontverläufe zwischen allen Stühlen gelandet sind. Während der erste Teil uns mit Bildern alleine lässt, deren stumme Euphorie befremdet, sehen wir zu den persönlichen Äußerungen der beiden Männer im zweiten Teil abwechselnd unstete Fernsehbilder und ein stilisiertes Coffeetable Set mit einer scheinbar endlos rauchenden Zigarette.

Sarah Vanagt, geboren 1976, lebt in Brüssel. Sie hat Geschichte in Antwerpen, Groningen und Brighton sowie Film an der National Film and Television School in London studiert. Ihre künstlerische Arbeit besteht aus Dokumentarfilmen, Videoinstallationen und Fotografie. Während ihres Aufenthalts im Kongo sind unter anderem die Dokumentarfilme After Years of Walking und Begin Began Begun entstanden sowie die Installationen Les Mouchoirs de Kabila und Power Cut. Letztere wurde für Silent Elections neu bearbeitet.